Todavía sangraba la memoria lastimada. La profunda herida abierta por la guerra supuraba aún recuerdos dolorosos. Cuatro años, apenas, había sido poco tiempo para pretender cicatrices definitivas.

El joven verano mejicano proponía una jomada bochornosa.

El calor, no el que acusa la línea de mercurio sino la piel, se sentía mucho más intensamente en el estadio Azteca donde se habían dado unas 90 mil personas aquel 22 de junio de 1986.

El fútbol no es la guerra; jamás lo ha sido, por suerte. Pero se enfrentaban Argentina e Inglaterra y en la intimidad del corazón de nuestro pueblo, el partido había adquirido poco menos que la dimensión de una batalla redentora por decisión del orgullo, la pasión y la ironía de la historia.

Todos sentíamos más o menos la misma sensación, aunque muchos sin temer al ridículo, coincidían en la opinión de que se trataba simplemente de un cruce deportivo. Tanto no era así que los gobiernos de ambos países enviaron verdaderas “misiones diplomáticas» para calmar ánimos y evitar desbordes indeseados para los humores de Estado.

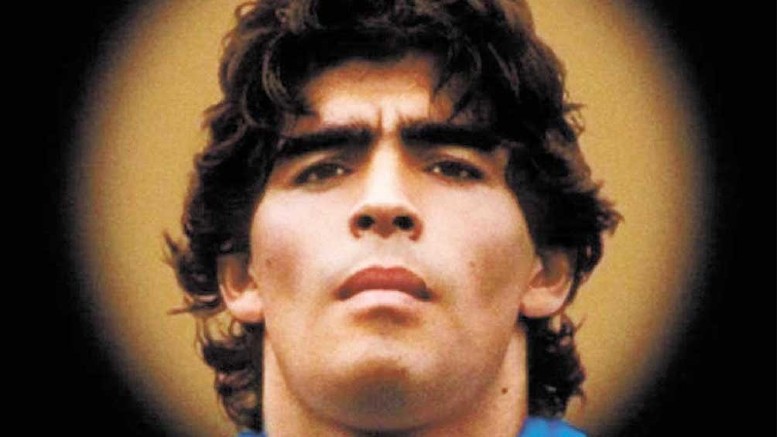

“Hoy tenemos que ganar aunque nos cueste la vida”, trinó desde el vestuario el gorrión de Villa Fiorito a los vientos de la televisión que soplaban a lo largo y ancho del planeta.

El niño hambriento que había sido, pecó otra vez de rebeldía y corrió con su desenfado los velos que cubrían el rostro de la falsedad. A los seis minutos del segundo tiempo nuestra selección se puso en ventaja porque “Dios metió la mano”.

Cuatro minutos después sucedió lo fenomenal: Maradona recibió el balón cinco metros antes de cruzar el meridiano; con un medio giro de compás pasó entre Reid y Beardsiey que intentaron infructuosamente detener su marcha y encaró hacia el arco rival. Más adelante se abrió desairando a Sansom, volvió a buscar la valla, y también Gaiy Stevens vio pasar al 10 delante de sus narices sin que sus piernas ni sus brazos pudieran pararlo.

Finalmente, el legendario arquero británico Shilton arrancó el pasto ante un amague del “Pelusa” mientras Butcher veía el esférico trasponer la línea de sentencia.

Millones de gritos se hicieron uno, ensordecedor, cuando el “negrito” insolente demostró al mundo que sólo él, nadie más que él, era capaz de hacer desaparecer la pelota en la mitad de la cancha de un estadio colmado de espectadores y devolverla paloma en un nido de piolines.

Con resignada alegría y sinceridad, el director técnico inglés, Boby Robson, graficó el extraordinario episodio del que había sido testigo privilegiado: “Yo he visto muchos goles hermosos en mi vida, pero como éste jamás. Es sin dudas el más brillante de todos los tiempos; un milagro”.

Mi papá comparó las vibraciones que acusó su alma en esa planicie de euforia con las que sintió cuando escuchó el llanto de luz de su primer hijo.

Cuatro años después comprobé que aquella correspondencia de emociones no era para nada exagerada.

El 15 de diciembre de 1990, el misterio de la vida germinado en el vientre de Marcela, mi compañera, se presentó ante nuestro asombro como un hermoso niño. Fue un milagro. Lo llamamos Diego.

(*) Publicado en La Voz el 22 de junio de 1996.

Sé el primero en comentar "Por aquel milagro, mi hijo se llama Diego"